鍋つかみにもなる、四角い鍋敷きの簡単な作り方

※本ページは一部広告リンクを設置しています。

秋の今頃は、小学校で教えている家庭科はちょうどミシンの授業をしています。エプロンやナップザックの教材を使うことがほとんどですが、進度の差が大きく出てしまいます。早く仕上がってしまった児童の別課題として用意したのが、この「鍋つかみ」にもなる「鍋敷き」。

直線縫いだけでできること、ひとりでも作業できること、材料費がかからないことは必須条件。多少曲がって切っても縫っても、細かいことはあまり気にしなくてOKなこの鍋敷きは、なかなかいい課題です。さらに、この後に続く調理実習で自分の作ったものがみんなの役に立ったら嬉しいですよね。というわけで、小学生でも作れる簡単な鍋敷きの作り方をご紹介します。

出来上がりサイズ 幅18cm × 高さ18cm

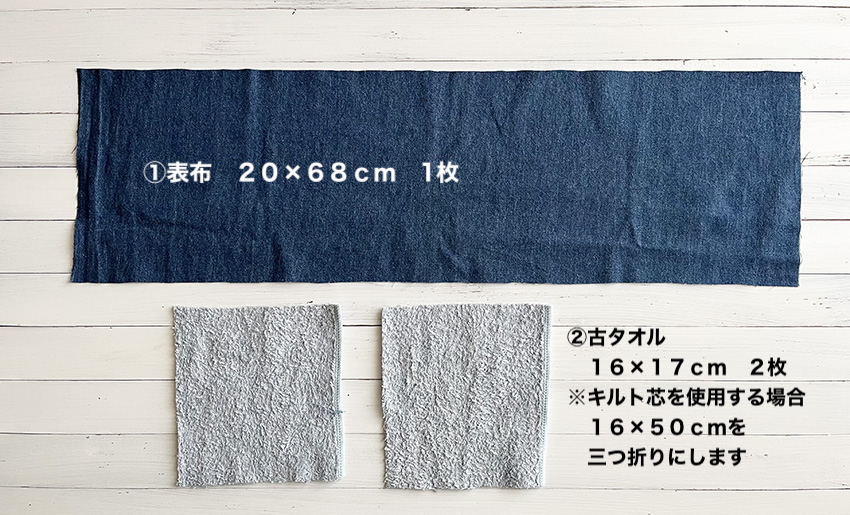

準備するもの

作り方

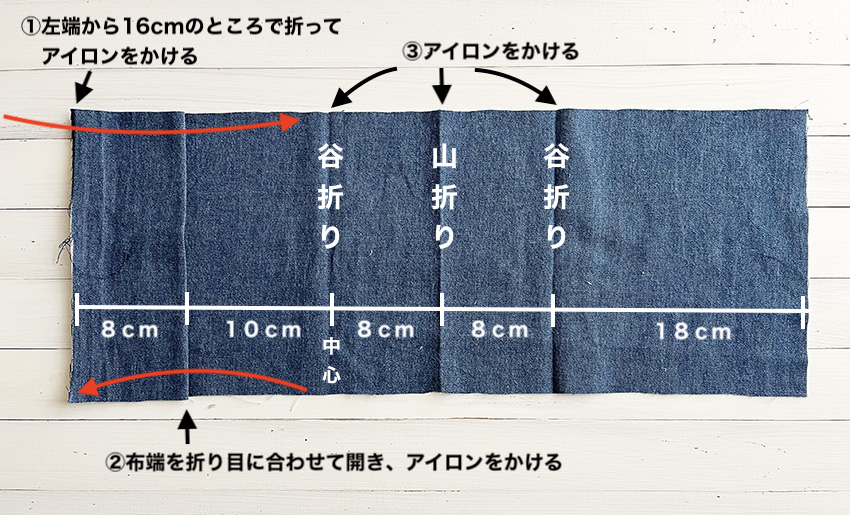

1、表布にアイロンをかける。

半分に折ってアイロンをかけた後、左から16cmのところ(写真①)にアイロンをかけます。

折り目に向かって布端を開いてアイロンをかけます(写真②)。中心から右側(写真③)にもアイロンをかけていきます。

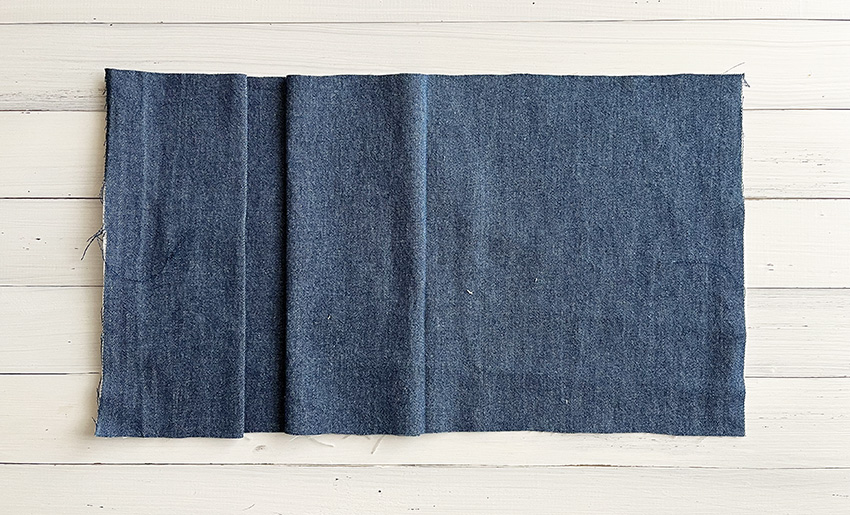

2、表布を折りたたむ

折り目に沿って、表布を折りたたんでいきます。

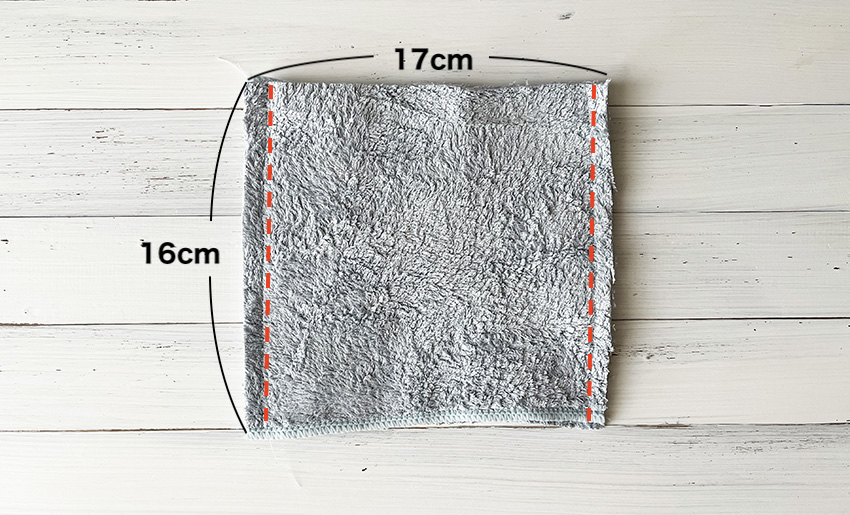

3、古タオル2枚を合わせて、両サイドを縫う。

端から1cmくらいのところを縫います。

キルト芯を使う場合は、三つ折りにして同様にサイド2ヶ所を縫います。

4、表布と古タオルを縫い合わせる

表布の最後に折り返した右端側の面(1枚布の状態の方)に、古タオルをのせて、中心線(表布の布端から9cmのラインと古タオルの中心8cmのラインを合わせます)を縫います。

(ひっくり返した後に古タオルがずれないようにするためと、鍋つかみとして使用するときに折り目がついて曲げやすくなります。)

5、表布の両サイドを縫う

折り目を固定するように、両サイドを端から1cmのところで縫います。

6、表に返す

開いている部分から表に返していきます。

さらに布端部分を返します。

7、できあがり

明日からの授業、この鍋敷きにとりかかる児童の達成ぶりが楽しみです。古タオルを使うことにしたので(先日「5R」の授業もしたばかりですし!)、あとは長めのハギレさえあれば、縫う箇所も少なく手軽に作れます。みなさんもいかがですか?